AIツールの進化は目覚ましく、Web制作の現場にも大きな影響を与え始めています。

AIが出力するものを正しく理解し、活用するためには、これまで以上に深い知識とスキルが求められます。

この記事では、2025年最新のAIツールを紹介するとともに、AIを賢く活用しながら自身のコーディングスキルを磨き、市場価値を高めていくためのヒントを解説します。

「AIの台頭で仕事がなくなるのではないか」と不安に感じているWebコーダーの方は、ぜひ参考にしてください。

※本記事の内容は2025年4月13日時点のものです。本記事で紹介したツール・機能を利用する際には、必ず最新情報をご確認ください。

はにわまんさん(@haniwa008)

Webコーダー。コーディングを中心にディレクションからサイト運用・保守まで、Web制作全般の仕事に400件以上携わった経験あり。デイトラのマネージャーも務めている。

コーディングを加速する!注目のAI搭載エディタ

Web制作の現場では、AI技術を活用したコーディング支援ツールの進化が急速に進んでいます。

なかでも注目されているのが、Visual Studio Code(VS Code)をベースに開発されたAIエディタ「Cursor」と「Windsurf」です。

Cursor:自然言語から小規模なアプリをすばやく生成

Cursorは、自然言語での指示からコードを自動生成できるAIエディタです。

たとえば「シンプルなタスク管理アプリを作成して」と入力するだけで、HTMLやCSS、JavaScriptを含む一連のコードをすばやく出力してくれます。

特に、短時間で試作品を作成したい場面や小規模なWebアプリケーションの開発に適しており、アイデアをすぐに形にしたい場面で力を発揮します。

ただし、プロジェクト全体を俯瞰した上での構造設計や複雑な処理の実装には、まだ課題が残されている点にも留意が必要です。

Windsurf:プロジェクト全体の文脈理解に優れたエディタ

Windsurfは、Cursorと同様にVS Codeベースでありながら、大規模なプロジェクトにも対応できる文脈理解力が特長です。

自然言語の指示をベクター化して処理し、複数行のコードをまとめて読み込むことで、コードの意味を把握しながら生成・提案を行います。

そのため、複雑なWebサイトやシステムの開発にも対応しやすく、再利用性の高いコードを生成する場面でも有効です。

学習段階では「AI依存」を避けることが大切

CursorとWindsurfはどちらも便利なツールですが、Web制作を学び始めたばかりの方にとっては注意も必要です。

AIが生成したコードは万能ではなく、誤りや非効率な記述が含まれることもあるため、最終的な品質の確認と判断は人間が行う必要があります。

そのため、学習初期の段階では、まずは自分でコードを書くことに重点を置き、そのうえでAIを活用して効率を高めましょう。

基礎的なスキルがなければ、AIに対する的確な指示や出力されたコードの調整すら難しくなってしまいます。

「自力で実装できるようになったらAIを活用、そして修正・応用する」という流れを意識してみてください。

Figmaデザインから直接コーディング!革命的なAI連携機能

FigmaとAIの連携が進化し、デザインから直接コーディングを行える新しい仕組みが登場しています。

なかでも注目されているのが「Figma MCP」と「Figma to bolt」です。

Figma MCP:Figmaのデザインからコードを自動生成する新機能

Figma MCPは、FigmaのデザインデータをAIが直接読み取り、HTML・CSS・JavaScriptといったコードに変換できる革新的な機能です。

MCPは、AIが複数のツールやサービスと直接連携し、データを取得・処理できる仕組みを指します。

これまで、AIにデザイン情報を渡すには、手動でデータを整理・変換する必要がありました。

しかし、MCPの登場により、Figmaのデザインカンプをそのまま読み取り、自動的にWebサイトを構築することが可能になってきています。

ただ、Figma MCPは実際に使ってみたところ、デザインの再現性も高く、実務でも活用できるレベルだと感じました!

ただし、現時点では完全な自動化とはいかず、一部レイアウトの調整や細部の手直しは必要です。

そのため、AIによるコーディングを最大限に活用するには、デザイン段階から「AIフレンドリーな構成」を意識することが重要です。

具体的には、コンポーネントを整理し、命名規則をCSSに合わせておくことで、AIがコードを生成しやすくなります。

そのため、今はデザイナーにもコーディングの基礎知識がより必要ですし、コーダー側もデザインの管理ルールを共有することで、作業負担を大きく減らせる時代になったと実感しています。

Figma to bolt:Figmaデザインからノーコードでサイト構築

もう一つの注目機能が、Figmaデザインを「bolt」に読み込ませてノーコードでサイトを構築できる「Figma to bolt」です。

boltは、自然言語からコードを生成するツールで、Figmaの共有リンクを入力するだけで、対応するWebサイトを自動で生成してくれます。

特にシンプルな構成のデザインであれば、再現性の高いコード出力が可能で、作成されたデータはそのままダウンロードして編集することも、bolt内から直接デプロイすることもできます。

コードを書かずにサイトを完成させたい場合には、大きな助けになるでしょう。

ただし、細かなカスタマイズや複雑なレイアウト変更を行いたい場合、自然言語だけで調整するのは手間がかかることもあります。

そのため、基本構造の生成はboltに任せつつ、細かい修正はCursorなどのAIエディタを使って手動で調整するというハイブリッドな活用方法がおすすめです。

Figma本体も進化!デザイン作業をさらに効率化する新機能

Figmaは、AIとの連携だけでなく、ツール本体の機能面でも進化しています。

画像のアスペクト比固定機能でレスポンシブ対応がスムーズに

新たに追加された「アスペクト比ロック」機能は、画像をリサイズしても縦横比を保ったまま変更できるというものです。

たとえば、PCデザインで配置した画像をスマートフォン向けに調整する場合、従来は縦横比が崩れてしまい、手動での調整が必要でした。

アスペクト比ロックを活用すれば、そのような手間を削減でき、見た目の整ったデザインを効率的に作成できます。

デザイナーだけでなく、Figmaデータを元にコーディングを行う制作者にとっても便利な機能と言えるでしょう。

AIによる画像解像度向上機能で低画質画像も鮮明に

もう一つの注目機能が、Figma内で利用できるAIによる画像解像度の向上機能です。

これまでは低画質の画像は専用の外部ツールを使って補正する必要がありましたが、現在はFigma上で直接処理できるようになっています。

この画像解像度向上機能は、Figma AIのベータ版として提供されており、無料プランのユーザーでも試せます。

外部サービスに頼らず、Figma内ですべて完結できるのは、作業効率の面でも大きなメリットです。

無料で使える!GoogleのAIコーディングアシスタント「Gemini Code Assist」

AIによるコーディング支援ツールは多数ありますが、Googleが提供する「Gemini Code Assist」は、性能とコストパフォーマンスの両面で注目を集めています。

Gemini 2.0を搭載した高性能AIアシスタント

Gemini Code Assistは、Googleの最新AIモデル「Gemini 2.0」を活用したコーディング支援ツールです。

コードの補完や提案、質問応答といった機能を通じて、開発作業をスムーズにサポートしてくれます。

利用にあたっては、Visual Studio Code(VS Code)の拡張機能として「Gemini Code Assist」をインストールし、Googleアカウントでログインするだけで簡単に始められます。

コードを書いている最中に次の入力候補を提案してくれたり、エディタ内のチャットで質問に答えてくれたりするなど、日常の開発作業をよりスピーディかつ効率的に進められる機能がそろっているツールです。

圧倒的な無料利用枠でコストを気にせず使える

Gemini Code Assistの最大の強みは、なんといってもその「無料枠の広さ」です。

1ヵ月あたり最大18万回までコード補完が可能とされており、これは他のAIアシスタントと比較しても大きな差があります。

たとえば、GitHub Copilotの無料枠は月2,000回程度とされており、Gemini Code Assistはその90倍もの利用が可能です。

これだけの回数を使い切るケースは多くなく、実質的に「無料で使い放題」と言っても差し支えないレベルです。

AIアシスタントを気軽に試したい方におすすめ

有料のAIツールに抵抗がある方や学習中の方にとっては、コストをかけずに本格的なAI支援を試せるのは大きなメリットです。

たとえば、Copilotは有料プランへの加入が必要であり、学習期間が長くなればなるほどコストもかさんでしまいます。

そのため、まずはGemini Code Assistを使って、AIアシスタントによる開発支援の利便性を体験してみるのがおすすめです。

その後、用途や開発スタイルに合わせて他のツールと比較し、自分に適した開発環境を選んでいくと良いでしょう。

話題のWebサイト模倣ツール「Same.new」の実態とおすすめの活用法

SNSを中心に注目を集めたWeb制作ツール「Same.new」の実態とおすすめの活用法について解説します。

Same.newはWebサイトの見た目を簡単にコピーできるツール

Same.newは、任意のWebページのURLを入力するだけで、そのページのHTML/CSS/JavaScriptを解析し、画面上に同じような見た目を再現してくれるツールです。

視覚的な模倣精度が高いため、「ピクセルパーフェクトに再現できる」と評価されることもあります。

ただし、実務において、他人のWebサイトをそっくりそのままコピーして使うという行為は、著作権・倫理の両面で大きな問題があります。

また、コピー後に不要なセクションを削除したり、企業オリジナルのコンテンツに差し替えたりする作業は、初心者にとって簡単ではありません。

法的リスクを伴う可能性もあるため、安易な利用には注意が必要です。

学習用の模写コーディングに活用するのがベストな使い方

Same.newを活用する方法としておすすめなのが、「模写コーディングを通じた学習」です。

デザイン性の高いWebサイトや気になるレイアウト・動きを発見したとき、Same.newを使ってその構造を自分のエディタ上で再現・分析するという使い方です。

抽出したコードを、CursorやWindsurfのようなAIエディタに読み込ませ、「このレイアウトはどうやって実装されている?」「このアニメーションのロジックは?」とAIに質問しながらコードを読み解くことで、効率よく理解を深められます。

ブラウザのデベロッパーツールを使って手動でコードを追うよりも、エディタとAIを活用したほうが効率的に学びを深められます。

あくまで学習用として活用し、著作権や制作倫理に反しない形でスキルを高めていきましょう。

AI時代にコーダーの仕事はどうなる?求められるスキルと市場価値

Figma MCPのような自動コーディング機能の登場によって、「コーダーの仕事はAIに取って代わられるのでは?」と不安に感じる方も少なくないかもしれません。

しかし結論から言えば、AIが進化してもコーダーという職種が不要になることはありません。

むしろ、今後は求められるスキルが変化し、より専門性の高いコーダーの価値が高まっていくと考えられます。

AIが得意な作業と苦手な領域

現時点でのAIは、ルール化された構造やシンプルなデザインのコーディングには強い反面、柔軟性や創造性が求められる場面では限界があります。

たとえば、Figma MCPを使った自動コーディングも、元のデザインがAIにとって処理しやすい構成でなければ、出力されたコードの精度は期待通りにならないことが多いのが現状です。

特に以下のようなケースでは、人間による調整や判断が不可欠です。

- 複雑なインタラクションや動きのあるサイト

スクロールに連動したアニメーションやWebGLを活用した3D表現など、高度なJavaScript技術が求められる領域は、AIによる自動生成が難しく、正確に意図を伝えるのも困難です。 - 独創的でアーティスティックなデザイン

規則性のないレイアウトや独自に設計されたUIを持つサイトでは、AIによる再現が困難です。細かい調整や意図の汲み取りには、デザインへの深い理解が必要です。 - クライアントとのコミュニケーションや要件定義

抽象的な要望を的確にヒアリングし、それを設計に落とし込むプロセスは、AIには代行できません。ここでは、対話力と提案力が求められます。

AIと共存する時代に必要な視点とスキル

今後のコーダーに求められるのは、単にHTMLやCSSが書けることではありません。

AIが生成したコードを正しく評価し、必要に応じて修正・補完できる技術力が前提となります。

さらに、デザイナーやディレクターと連携して、AIが処理しやすいデザイン構成(=AIフレンドリーな設計)を提案できる力も重要です。

コンポーネント設計や再利用性の高いUIの考え方を共有し、効率的な制作体制を構築できるコーダーは、今後ますます重宝されるでしょう。

AIに「代替される人」と「活用できる人」の差が生まれる

近年では、「模写コーディングを2〜3サイト作った経験がある」程度では、AIの自動化に取って代わられるリスクも出てきています。

しかし、AIでは対応できない複雑な仕様、独自性のある表現、上流工程での仕様設計まで担えるコーダーは、むしろAIを活かして成果を最大化する存在として活躍の場を広げています。

これからの時代、AIを味方にしながら制作スキルを高めていく姿勢こそが、より広い可能性を切り開く道となるでしょう。

まとめ:AIツールを賢く活用し、コーディングスキルを磨こう

AIツールがどれほど進化しても、コーディングの基礎知識はこれからも変わらず欠かせません。

AIが提案するコードを読み解き、適切に修正し、さらに良い形へと仕上げていく力は、人間にしか担えない役割です。

今はまだ、AIはあくまで補助的な存在です。

そのため、基礎をしっかり押さえたうえで、AIを「どう活かすか」を考えられる人が、これからのWeb制作で大きな成果を出せるようになります。

まずは自分の手でコードを書き、ツールを使い、必要なときにはAIの助けを借りながら制作の引き出しを増やしていきましょう。

未経験からWeb制作を学ぶならデイトラWeb制作コースがおすすめ!

東京フリーランスは、1日1題のステップでWebスキルを身につけられる”デイトラ”を運営しています。

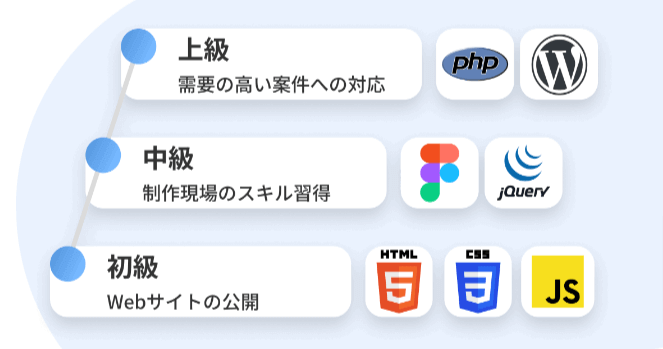

デイトラWeb制作コースは、実務レベルの本格スキルを学び、Web制作を仕事にしたい方におすすめのコースです。

HTML/CSSやjavaScriptを始めとした言語の基本からデザインカンプをもとにしたコーディング、WordPressのオリジナルテーマ作成まで、学習カリキュラムはなんと100日分!Web制作を網羅的に学べます。

また、中級・上級の最終課題はメンターによる課題レビューつき!品質を現場目線でチェックしてもらえるため、「自分は今どのくらいのスキルがあるのか」が客観的にわかります。

Discordによる公式サポートの質問部屋も用意。実務を経験しているメンター陣があなたの疑問に回答してくれます。

Web制作のスキルを身につけたい方は、ぜひデイトラWeb制作コースをチェックしてみてください!

ショーヘー(@showheyohtaki)

株式会社デイトラ代表。フリーランスプログラマーとして実績を重ねたのちに起業。現在はデイトラWeb制作コースの責任者も務めている。