Webデザインの現場では、アイデアの具体化に時間がかかったり、品質と効率の両立に悩んだりする場面が少なくありません。

そうした課題をサポートしてくれるのが、デザインツールFigmaに搭載された機能「Figma AI」です。

本記事では、WebデザインのプロがFigma AIの基本的な使い方から現場で役立つ8つの活用術までわかりやすく解説します。

作業の質とスピードを両立させたい方は、ぜひ参考にしてください。

「AIが進化している以上、キャッチアップしていかなければいけない…!」

そうお悩みではないですか?

今、Web制作の現場ではAIツールを使いこなせるスキルが必須になっています。取り残されないためには、最新技術を学べる環境が不可欠です。

それができるのがデイトラWebデザインコースです!

現役プロが教える実践カリキュラムで、AI時代に対応できるWebデザインスキルを身につけませんか?

▶デイトラWebデザインコースを詳しく見る

「詳しく話を聞いてみたい!」

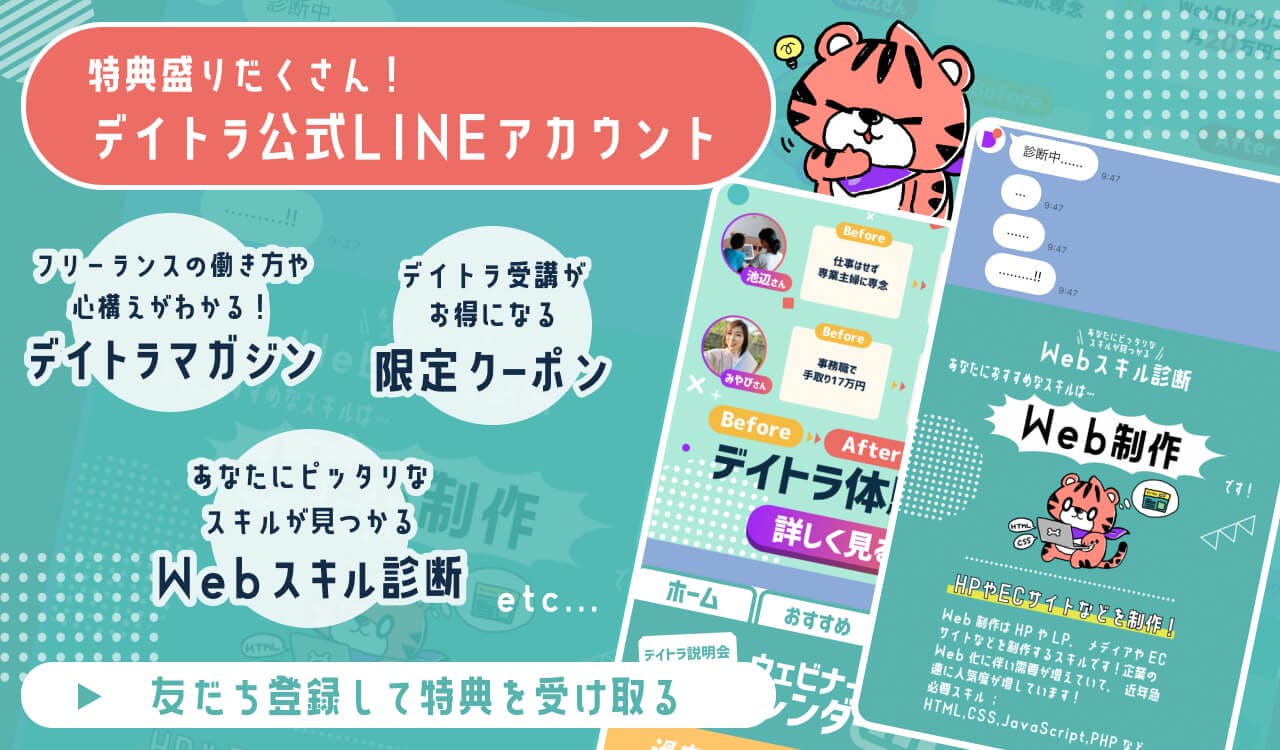

という方にはデイトラ公式LINEがおすすめです。

デイトラ公式LINEでは、コース説明会へ参加や無料で個別相談もできます。

あなたの疑問や不安に、スタッフが丁寧にお答えします!まずは、お気軽に友達追加してみてください。

▶公式LINEで友達登録する

Figma AIを使う前に知っておきたい3つの心構え

まずはFigma AIを始めとしたAIツールを使う前に知っておきたい3つのポイント・注意点を確認しましょう。

- AIは万能ではないと理解する

- AIに頼りすぎず「サポート役」と捉える

- デザインの基本と学習意欲を忘れない

1. AIは万能ではないと理解する

AIはプロンプト(指示文)ひとつでサイトを生成できますが、まだ完璧ではありません。

デザインに込められた意図や細かなニュアンスまで汲み取るのは苦手です。

AIが生み出したデザインを、自分の目と手でブラッシュアップする作業は欠かせないため、デザイナー自身のスキルを磨き続けることが大切です。

2. AIに頼りすぎず「サポート役」と捉える

AIにすべての作業を丸投げするのではなく、アイデア出しや作業の補助をしてくれる「優秀なアシスタント」として活用しましょう。

デザイナーのアイデアを補強したり、面倒な作業を効率化したりするためのサポートツールと位置づけることで、AIと上手に付き合えます。

3. デザインの基本と学習意欲を忘れない

AIがどれだけ進化しても、デザインの基本原則やスキルは変わりません。

AIをスキルアップの土台としながらも、常に新しいデザインに触れて学び続ける姿勢が、これからのデザイナーには不可欠です。

全部AIにやらせるのではなく、あくまでもサポートツール、アドバイスツールという位置付けで使うのがおすすめです。

AIが進化してもデザインの基本スキルは変わらないので、学習の姿勢は忘れずに!

Figma AIの始め方を確認!

「さっそくFigma AIを使ってみたいけど、どこから始めればいいの?」という方のために、Figma AI機能の場所と起動方法を解説します。

Figmaのデザインファイルを開くと、ツールバーにキラキラした星のようなアイコンがあります。これがFigma AIの機能がある場所です。

最新のUIでは画面下にありますが、古いUIの場合は画面の右側や上に配置されていることもあります。

もし自分のFigmaに機能がなければ、ウェイティングリストに登録して機能が使えるようになるのを待ってみてください。

【プロが実践】Figma AIの具体的な使い方8選

ここからは、実際のデザイン業務で役立つFigma AIの具体的な使い方を8つ厳選してご紹介します。

- 類似デザインを検索する

- レイヤー名を自動でリネームする

- First Draftでワイヤーフレームを自動生成する

- 繰り返し要素のバリエーションを自動作成する

- テキストを自動生成・リライトする

- デザインに合う画像をAIで生成する

- 画像の解像度を上げる

- 画像の背景を切り抜く

1. 類似デザインを検索する

「画像または選択内容で検索」で過去に作成したファイルの中から、選択した要素と似たデザインをAIが探し出してくれます。

任意のレイヤーを選択した状態で「似たデザインをもっと見る」を実行しましょう。

「前に作った、似たようなパターンのパーツはどこだっけ?」とファイルを探し回る手間が省け、デザインパーツの流用や過去のアイデアを探す際に便利です。

2. レイヤー名を自動でリネームする

煩雑になりがちなレイヤー名を、AIがコンテンツの内容を判断して「Button」や「Sub-title」のように分かりやすく一括で変更してくれます。

使い方は、フレームを選択して、アクションボタンから「レイヤー名を変更」を実行するだけです。

リネームされたあとのレイヤーファイルが整理され、後から自分が見返すときやコーダーにファイルを渡す時にも親切なデータになります。

3. First Draftでワイヤーフレームを自動生成する

「First Draft」を使うと、「レストランの予約アプリ」といった簡単な指示だけで、AIがワイヤーフレームやデザインのたたき台を自動で生成します。

ワイヤーフレームだけでなく、色や画像が入った本格的なデザイン案も作成可能です。

クライアントとの打ち合わせで具体的なイメージを共有できるため、プロジェクト進行が格段にスムーズになります。

デザイン案もたたき台としては、クオリティが高いものが出てきてびっくりしました!

4. 繰り返し要素のバリエーションを自動作成する

「コンテンツを置換」を実行すると、カード型UIなど繰り返し使われる要素のテキストや画像をAIが自動で変更し、バリエーションを生成します。

画像に表示されている右下のグリップを下に引っ張ることで、その要素を繰り返し生成することが可能です。

「寿司」「焼肉」のように内容を少しずつ変えてくれるので、複数の要素が並んだ時の見え方や、文字数が変わった場合のレイアウト崩れなどをリアルに検証するのに役立ちます。

文字の長さによってどう見えるかを確認したいときにもぴったりです。

5. テキストを自動生成・リライトする

キャッチコピーや説明文で悩んだらAIに相談しましょう。

テキストを選択して「リライト」から「もっと短く」「もっとカジュアルに」とプロンプトを入力することでテキストを変更してくれます。

アイデアを比べながら最適なテキストを選べるので効率的です。

また、翻訳機能を使えば、多言語に対応したサイト制作もFigma内で簡単に行えます。

6. デザインに合う画像をAIで生成する

「画像を作成」から生成したい画像のプロンプトを入力するだけで、デザインに合った画像をFigma上で直接生成できます。

「適した画像が見つからない!」と素材サイトを探し回る必要がなくなるため、制作の時短につながります。

食事の画像は特に上手ですね!

クオリティの高いものを4パターンも出してくれました。

7. 画像の解像度を上げる

画像を選択した状態で「解像度を上げる」を実行すると、手持ちの画像の解像度が低くても、AI機能を使えば高画質な画像に変換できます。

自分でアップロードした画像にも適用できるため、便利な機能です。

8. 画像の背景を切り抜く

画像を選択した状態で「背景を削除」を実行すると、写真の背景をAIが自動で認識し、きれいに切り抜いてくれます。

商品写真の加工や人物の切り抜きがFigma内で完結するため、作業効率が大きくアップします。

Figma内で効率的に背景を消せるので、うまく活用できると時短になりますね。

まとめ:Figma AIを賢く使って仕事の質とスピードを上げよう

今回は、Figma AIの具体的な使い方と活用術について解説しました。

Figma AIは、ワイヤーフレーム作成の時短、手間のかかる作業の自動化、アイデア出しのサポートなど、デザイナーの業務を多方面から支えてくれる強力な存在です。

AIをうまく取り入れながら、デザイナーにしか生み出せない価値を磨き続けることが、これからの時代に求められるデザイナー像につながっていきます。

まずは本記事で紹介した使い方を参考に、ぜひあなたのデザイン業務にFigma AIを取り入れてみてください。

Figmaの基本からAI活用まで学ぶならデイトラがおすすめ!

Figma AIを使いこなすには、デザインの構造や意図を理解し、自分の手で調整・活用する力が求められます。

そのためには、Figmaの基本操作やWebデザインの基礎をしっかりと身につけておくことが大切です。

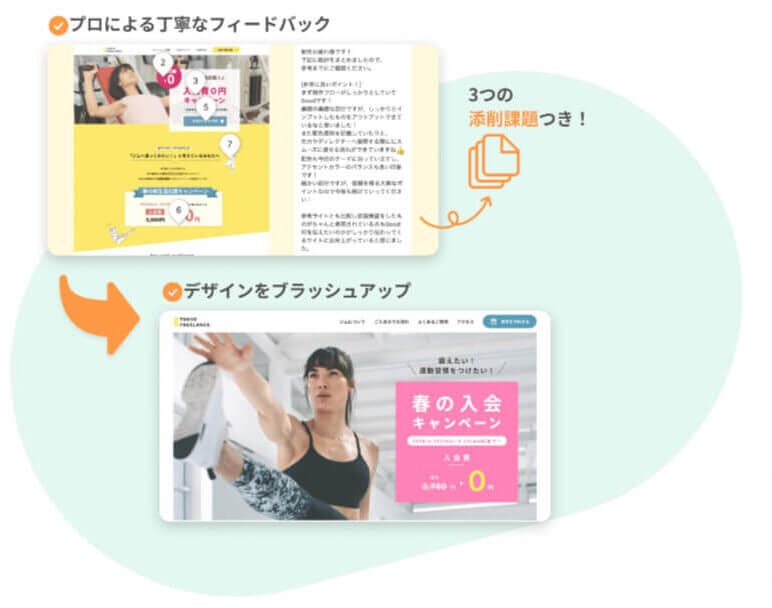

デイトラWebデザインコースでは、Figmaの使い方から始まり、バナー・LP・企業サイト・UIデザインまで、実践的なスキルを段階的に学べます。

学習を支えるのは、現役デザイナーによる添削と1年間の質問サポート。独学では得られない“プロ目線のアドバイス”を通して、確実にレベルアップが目指せます。

また、教材は随時アップデートされ、一度購入すれば最新コンテンツを無期限で閲覧可能です。基礎から応用まで、長く活用できる学習環境が整っています。

Figmaをしっかり学び、AIも活かせる実践力を身につけたい方は、ぜひデイトラWebデザインコースをチェックしてみてください!

「AIが進化している以上、キャッチアップしていかなければいけない…!」

そうお悩みではないですか?

今、Web制作の現場ではAIツールを使いこなせるスキルが必須になっています。取り残されないためには、最新技術を学べる環境が不可欠です。

それができるのがデイトラWebデザインコースです!

現役プロが教える実践カリキュラムで、AI時代に対応できるWebデザインスキルを身につけませんか?

▶デイトラWebデザインコースを詳しく見る

「詳しく話を聞いてみたい!」

という方にはデイトラ公式LINEがおすすめです。

デイトラ公式LINEでは、コース説明会へ参加や無料で個別相談もできます。

あなたの疑問や不安に、スタッフが丁寧にお答えします!まずは、お気軽に友達追加してみてください。

▶公式LINEで友達登録する

ももさん(@momo_web24)

デザイン会社社長。WebアプリのUI/UX設計からHP、ロゴ作成まで幅広くWeb制作に携わっている。デイトラWebデザインコースのメンター。